‘α’Know

참을 수 없는 존재의 가벼움

언젠가부터 혐오라는 말이 사회담론을 지배하고 있었다. 인터넷은 항상 들끓고 서로 헐뜯기에 혈안이 되어 있었다. 정치 또한 혐오의 감정에서 빼놓을 수 없었고 이는 민주주의의 위기로까지 이어진다.

혐오의 감정은 정주에서 만들어진다. 정주는 타인과의 결속에 기대사는 공동체를 만들고 내부를 코스모스로 외부를 카오스로 인식한다. 내부에 대해서는 공감을 외부에 대해서는 혐오의 감정을 느낀다. 공감이 혐오를 만든다.

인터넷,스마트폰의 발달로 우리는 언제 어디서든 어디에나 접속할 수 있게 되었고 타인과의 결속에 기대 살던 정주에서 벗어나 노마드적 특성을 가지게 되었다. 알고리즘은 이를 가속하였고 사회의 위상은 구에서 도넛모양으로 바뀌었다.

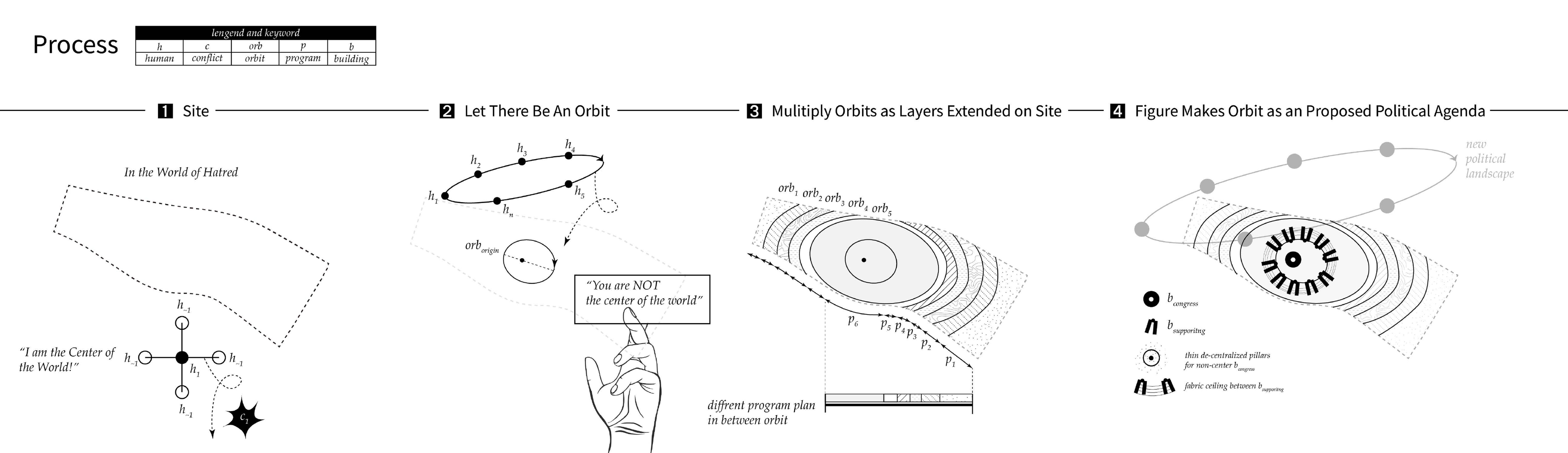

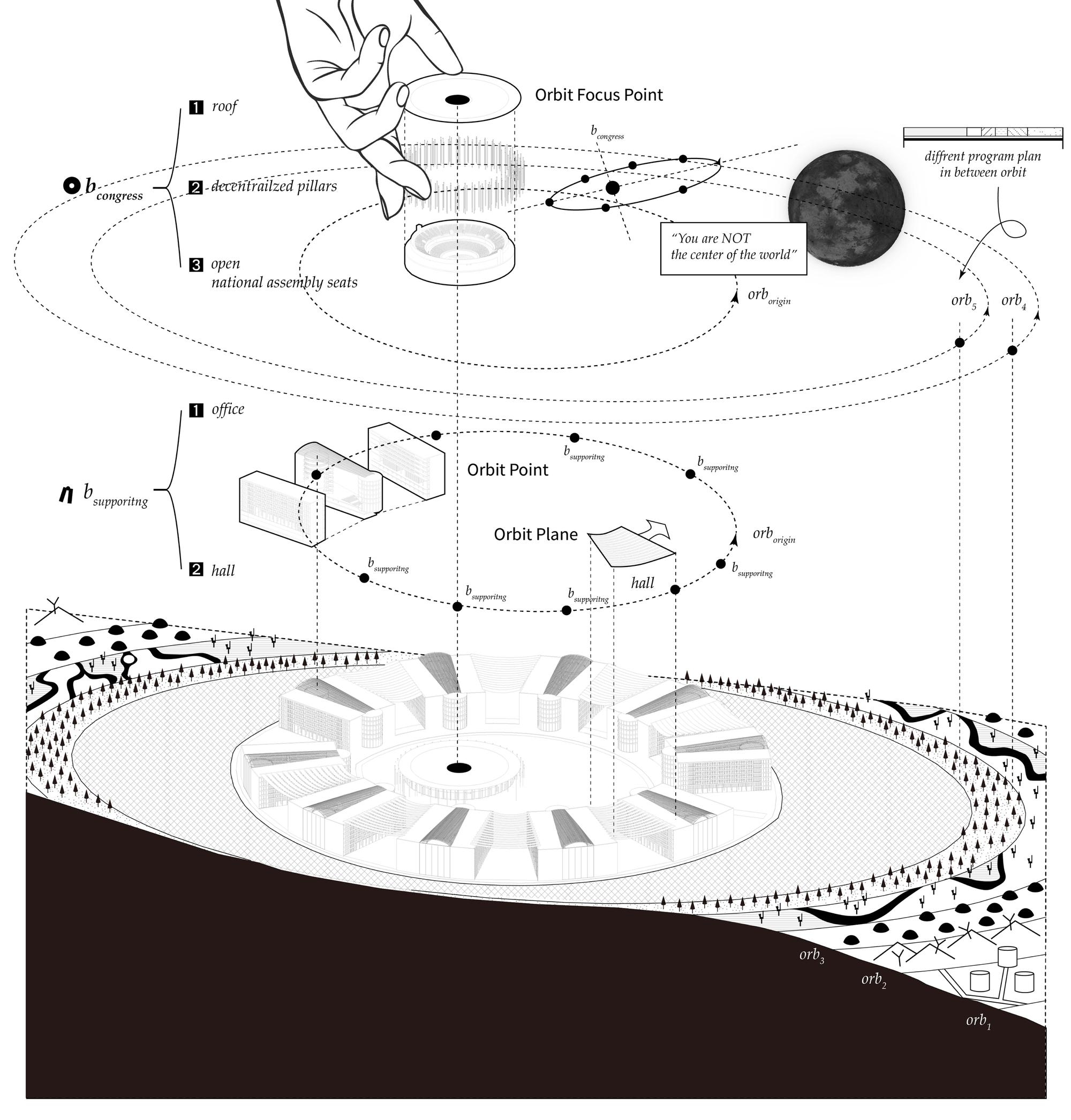

지금 시대의 혐오감정은 변화한 사회의 위상에 적응하지 못한 자기중심적 생각 때문이다. 비슷한 사례가 과거에 존재한다. 코페르니쿠스의 질문은 우주의 중심은 우리인가? 였고 답은 ‘아니다’였다. 이후 다윈은 인간은 특별한 존재인가? 물었고 역시 답은 ‘아니다’였다. 이제 다시 질문한다. 사회의 중심은 당신인가? 문제는 양극화가 아니다. 특별하다는 ‘착각’이다.

인터넷 시대의 또 다른 특징으로 허무주의가 있다. 다양해진 가능성의 시대는 많은 것이 결정되지 않은 채로 불확실하게 남아있다는 것이고, 그 많은 것을 모두 선택해야 한다는 것은 포기와 후회의 감정으로 이어진다. 개인의 존재감은 작아졌고 이는 허무주의로 이어진다.

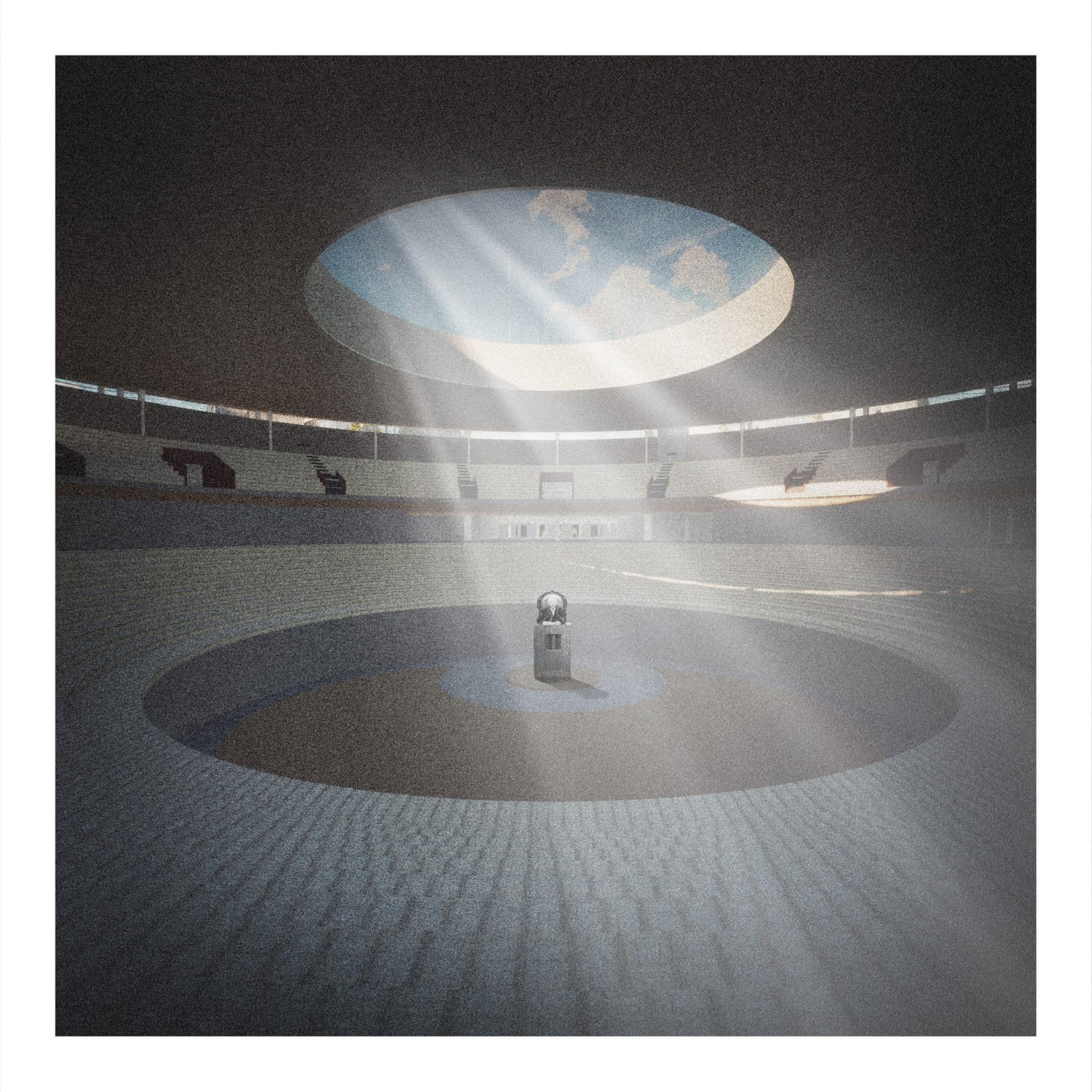

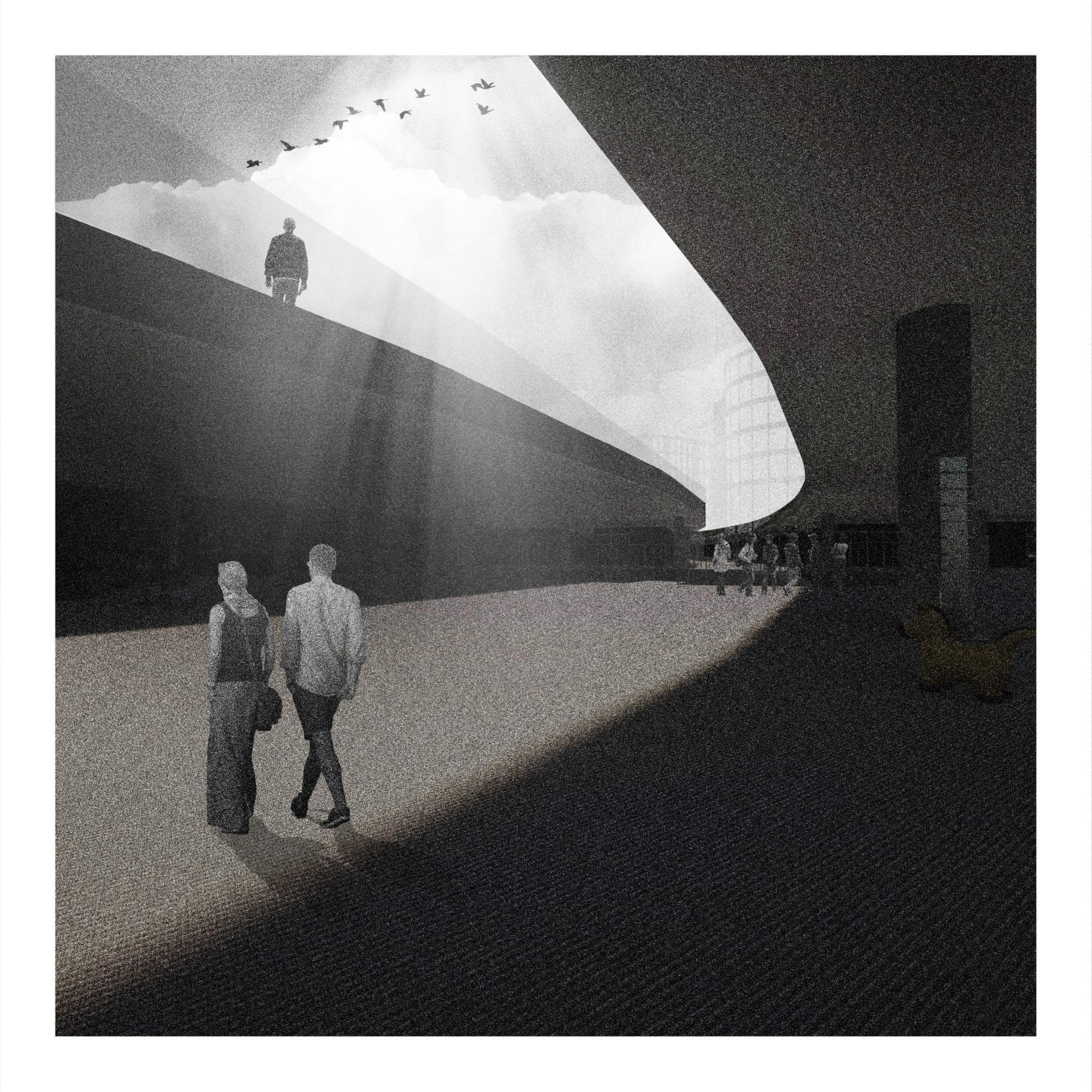

창백한 푸른 점 – 허무주의의 낙관적 활용, 정서적 공감을 넘어 다름까지 포용할 수 있는 사랑

문제는 무거움이다. 가벼워져야 한다. 우리는 중심에서 멀어진 주변인이다. 인간의 능력으로는 예상하지 못하는 우연이 있고 인간의 선택으로 극복하지 못하는 운명이 있다. 삶은 부조리하다. 낙관적 시지프스가 되어라.

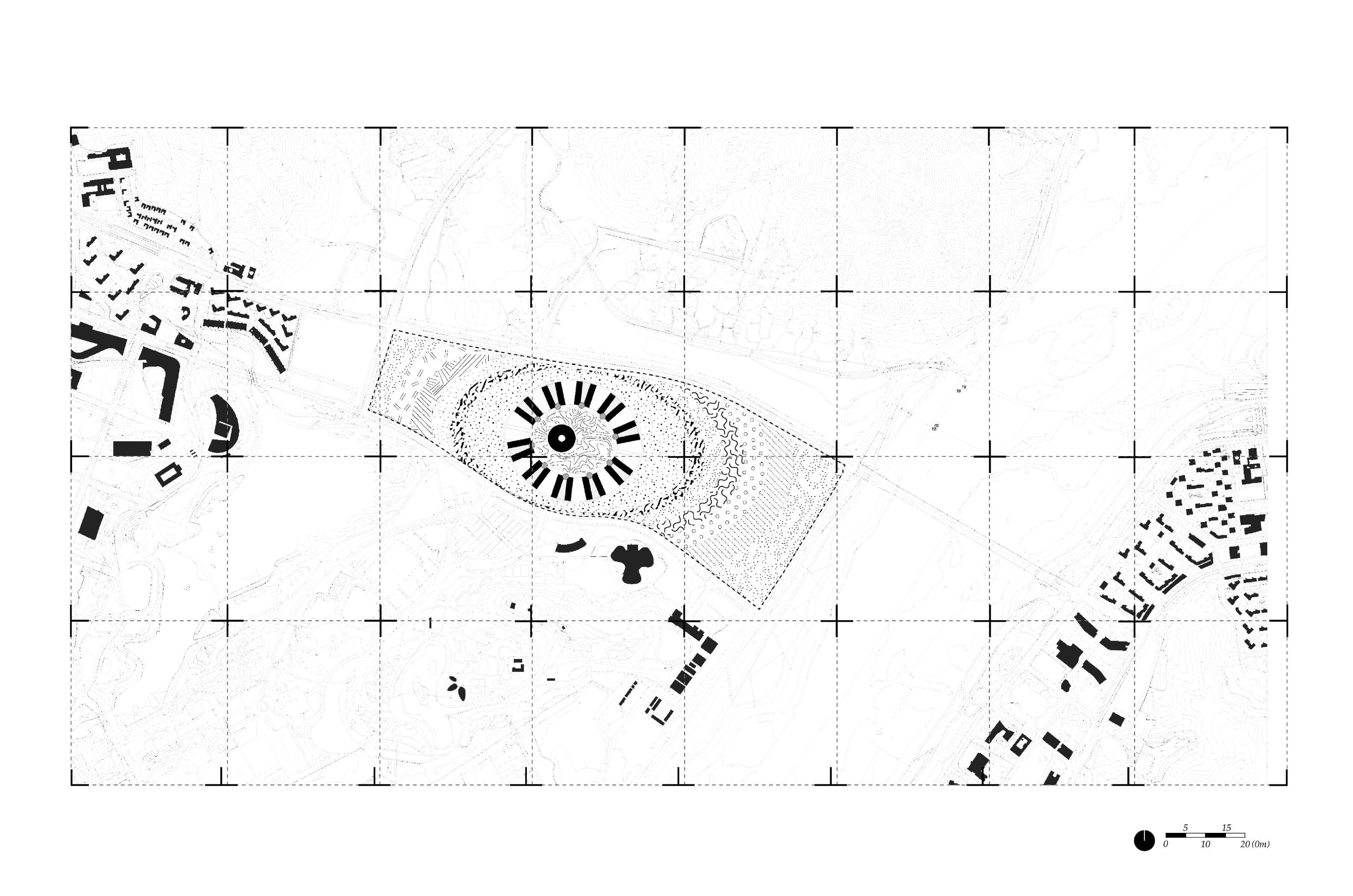

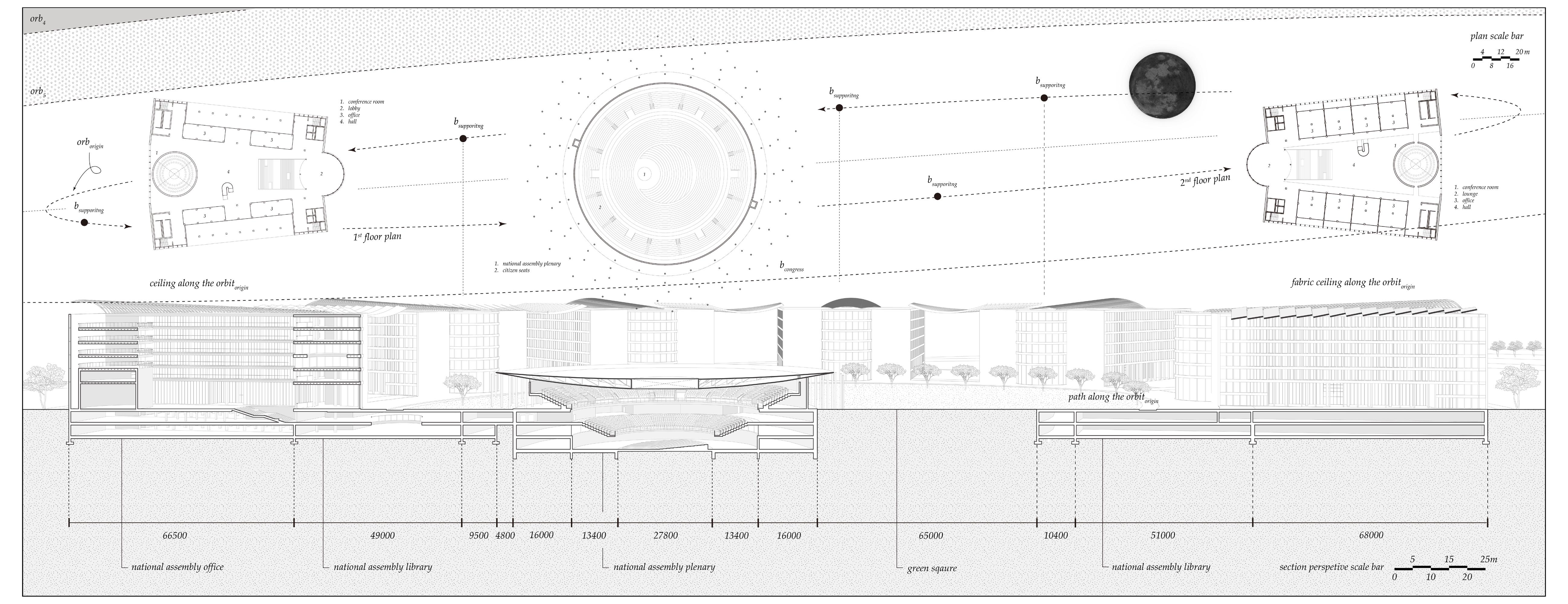

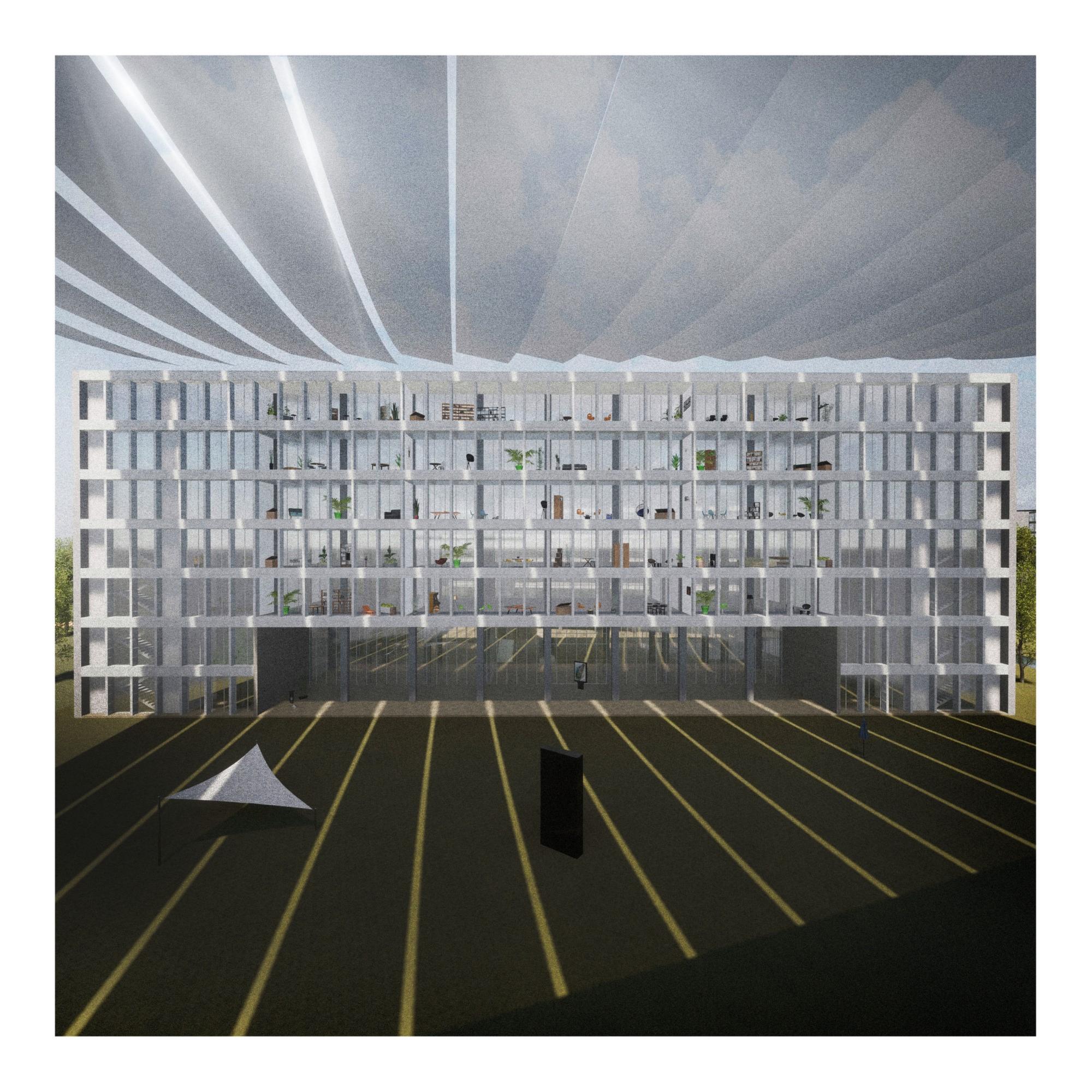

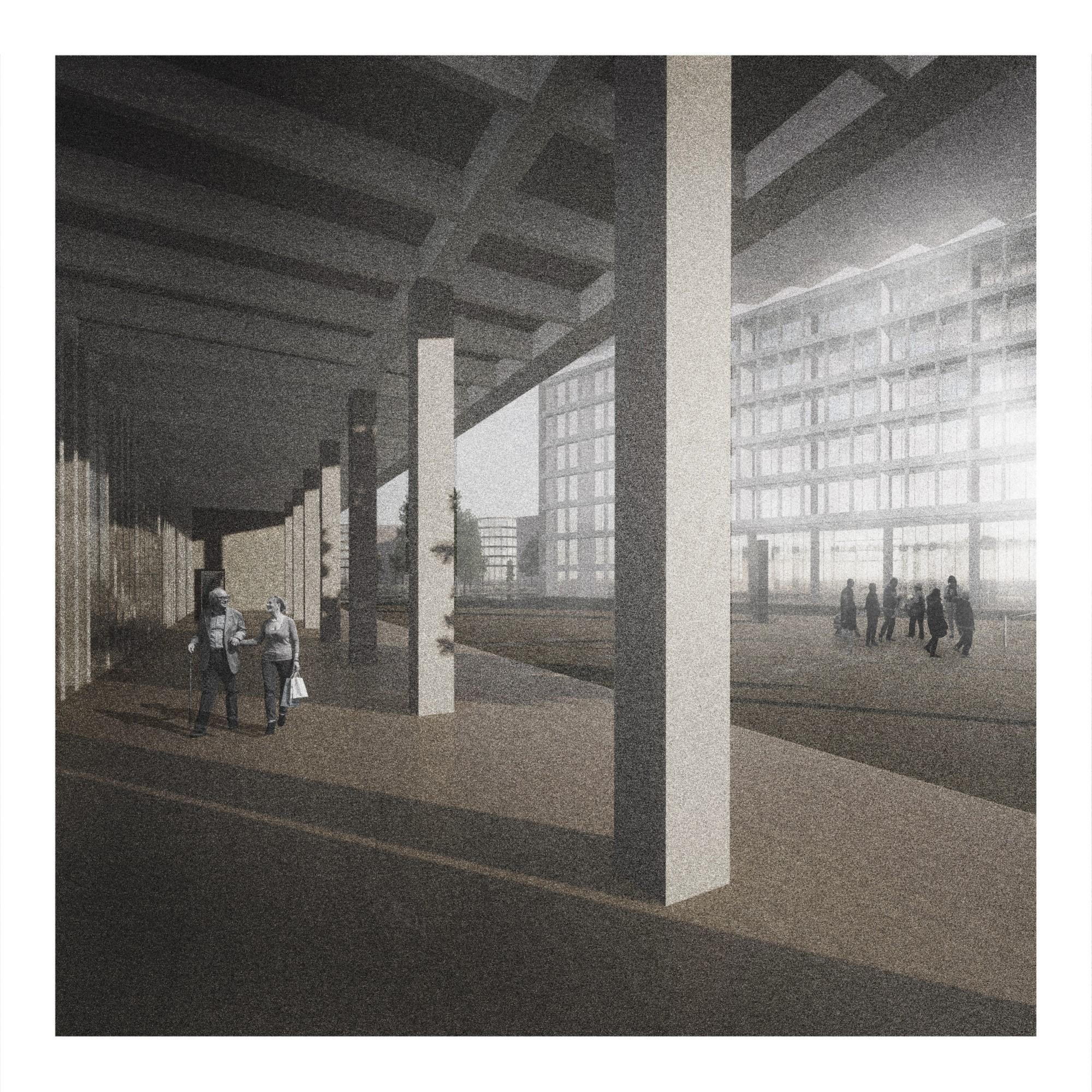

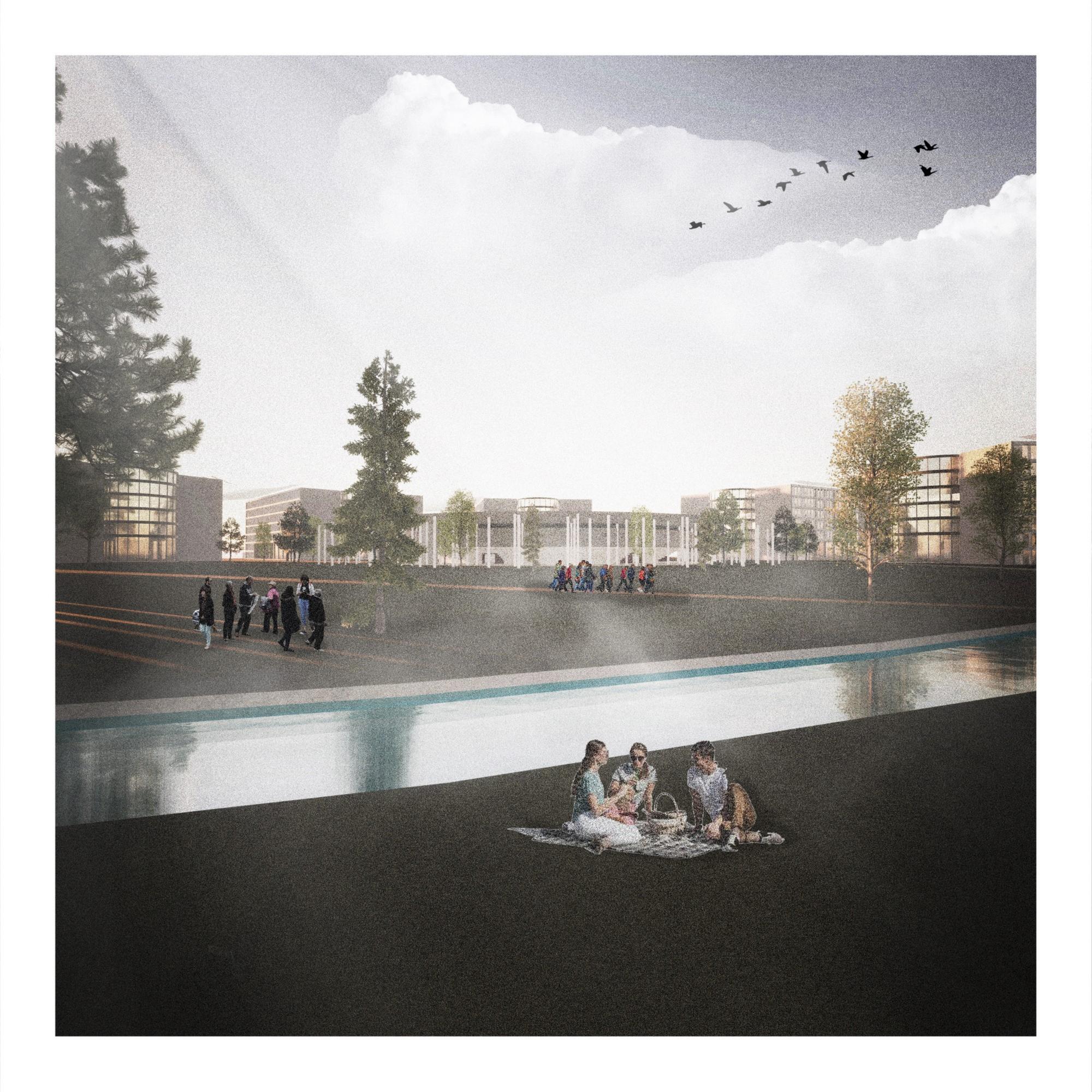

권력은 중력의 속성을 지닌다. 비대해진 권력에 대한 공동체적 접근의 결과는 전체주의로 나타났다. 각각의 세계에 맞는 질서가 필요한 법이다. 국가단위의 권력에 노마드의 질서가 대안이 될 것이다. 이분법적 사고는 위계를 만든다. 안이 없는 도넛의 형태는 위계가 없다. 아무나의 권력인 민주주의에 부합한다. 시뮬라크르의 정치다. 인간이성의 한계를 인식하고 받아들인 구조를 만든다. 작은 단계의 질서인 그리드로 큰 질서인 도넛을 만든다. 그리드의 반복은 차이를 인식의 기본단위로 만든다. 사이공간으로 주름을 만들어 카오스를 받아들인다.